Morphologie: Der Blütenaufbau

Das Highlight fast jeder Pflanze ist die Blüte. Sie dient der Fortpflanzung und ist deshalb mit einigen wichtigen Organen ausgestattet. Auch, wenn es Blüten in sämtlichen Formen und Farben gibt, ist der Aufbau eigentlich immer gleich. Bestäubt wird eine Blüte abhängig von der Pflanzenart durch Insekten, Wind oder Wasser. Dies spiegelt sich auch in der Optik und dem Duft einer Blüte wider. Sind diese beiden Faktoren besonders ausgeprägt, dienen sie der Anlockung von Insekten zur Bestäubung. Zu erwähnen ist hierbei, dass Insekten Farben anders wahrnehmen, da sie mehr Wellenlängen als wir Menschen sehen können. Schaut euch mal im Internet Blüten im ultravioletten oder infraroten Licht an. Ihr werdet staunen!

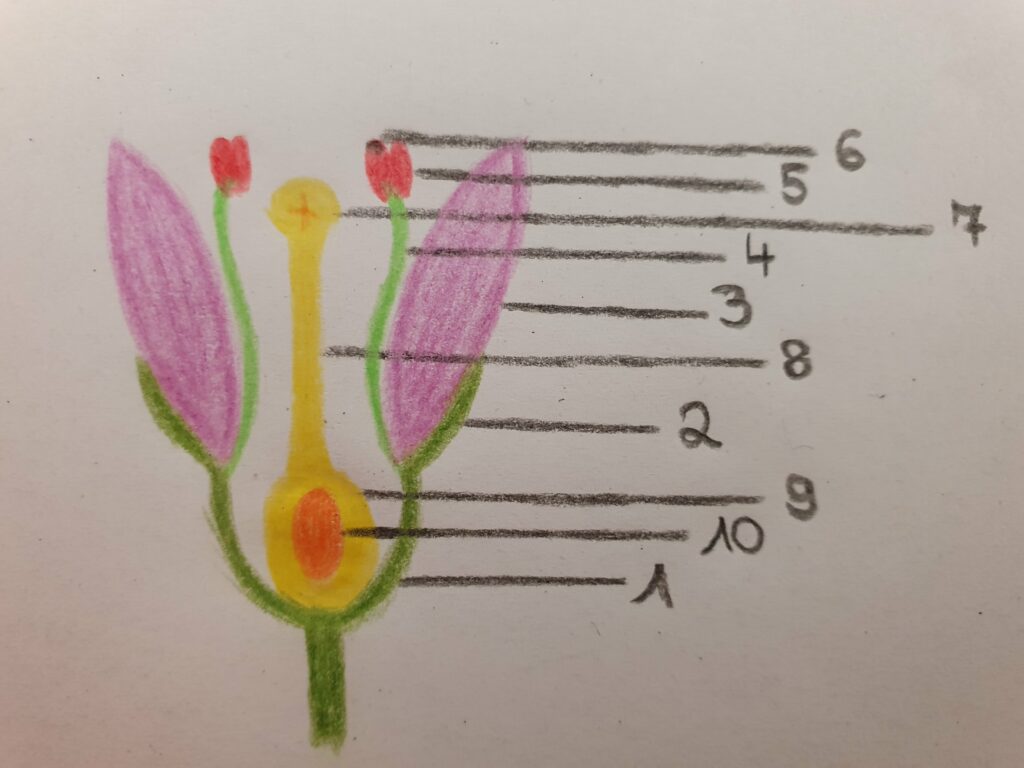

Nun aber zum Aufbau einer Blüte. Hierfür habe ich euch einen Querschnitt einer Blüte gezeichnet:

- Blütenboden (Receptaculum)

- Kelchblätter (Sepale)

- Kronblätter (Petale)

- Staubblätter (Stamen)

- Staubbeutel (Antheren)

- Pollen (Pollen)

- Narbe (Stigma)

- Griffel (Stylus)

- Fruchtknoten (Ovar)

- Eizelle (Ovum)

Sind die Kelch- und Kronblätter miteinander verwachsen (wie zum Beispiel bei einer Tulpe), nennt man das Perigon.

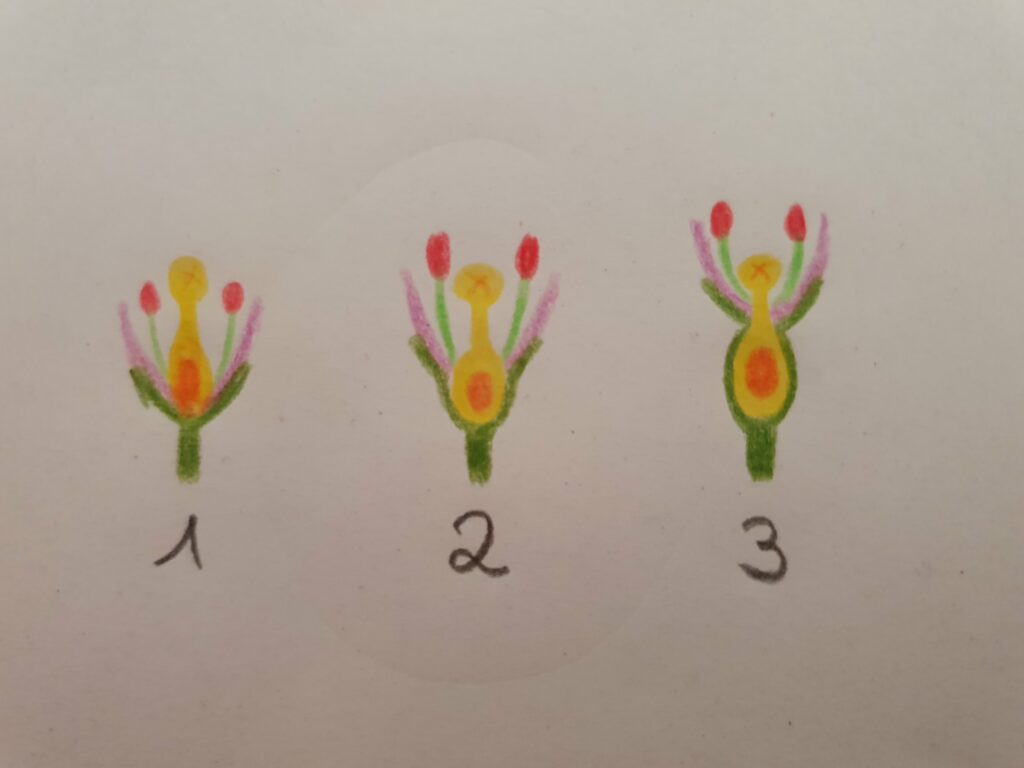

Der Fruchtknoten beinhaltet die weiblichen Samenanlagen und kann ober-, unter-, halbunter- oder mittelständig sein.

1. oberständig

2. mittelständig

3. unterständig

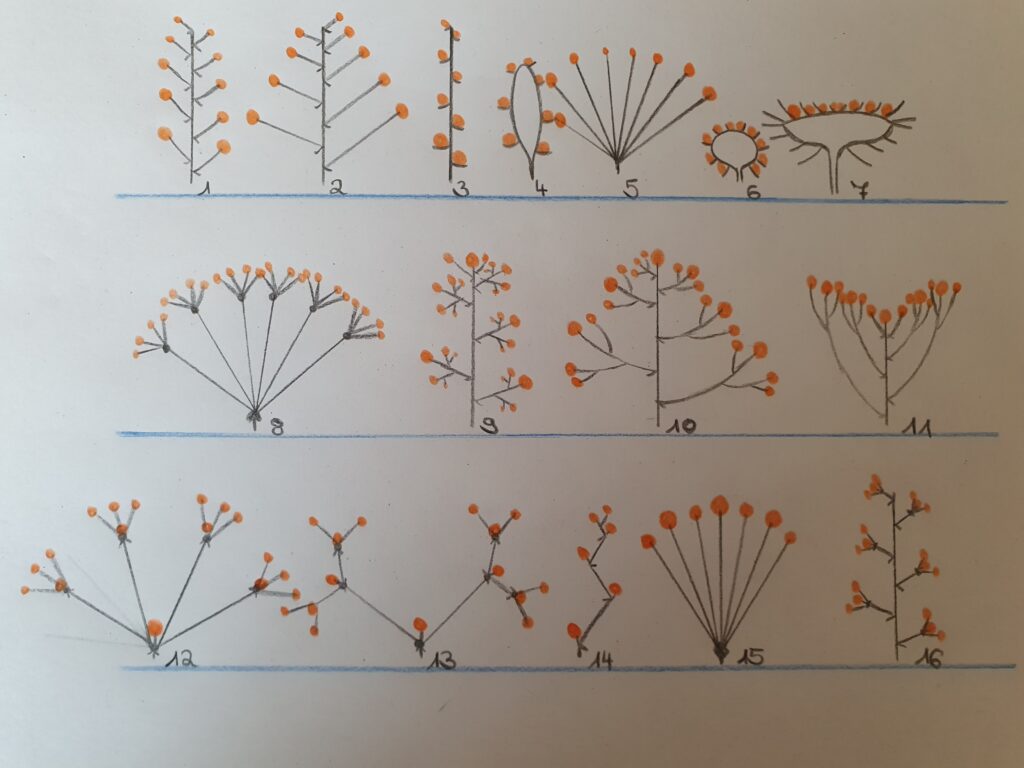

Nun gibt es noch verschieden Blütenstandarten.

Diese unterteilen sich in

unverzweigte Blütenstiele,

1. Traube

2. Schirmtraube

3. Ähre

4. Kolben

5. Dolde

6. Köpfchen

7. Körbchen

verzweigte Blütenstiele

8. Doppeldolde

9. Rispe

10. Schirmrispe

11. Spirre oder Trichterrispe

und in zymöse Blütenstände (hier gibt es keinen terminalen/mittleren Vegetationspunkt mehr)

12. Zyme; Pleichochasium

13. Zyme; Dichasium

14. Zyme; Monochasium

15. Scheindolde

16. Thyrse

Manche Blüten haben noch spezielle Blütenpartien, wie zum Beispiel die Orchideen. Sie besitzen zusätzlich das sogenannte Labellum, das als Landeplatz für die Insekten dient.

Außerdem gibt es bei Zierpflanzen gefüllte und einfache Blüten. Dieser Unterschied lässt sich gut am Beispiel der Rose festmachen. Bei gefüllten Blüten wurden die Staubblätter züchterisch in Kronblätter umgewandelt, was sie optisch voller wirken lässt. Einfache Blüten dagegen besitzen den ursprünglichen Aufbau mit einzelnen Kron- und Staubblättern.

Wie ich im letzten Beitrag der Kategorie „Gut zu wissen“ schon erklärt habe, weisen Pflanzen einer Familie oft gleiche Strukturen auf. Da dies oft anhand der Blüte zu erkennen ist, hilft einem das Wissen dieses Beitrages sicherlich auch beim Gartln weiter. Denn oft haben die Pflanzen einer Familie die gleichen Ansprüche in Bezug auf Klima- und Bodenverhältnisse.

Des Weiteren sollten einem diese Begriffe bekannt sein, wenn es eine Pflanze zu bestimmen gilt. Hier ist nämlich oft die Anzahl von Kelch-, Blüten- oder Staubblättern oder die Position des Fruchtknotens gefragt.

Um eine Pflanze korrekt bestimmten zu können, fehlen allerdings noch ein paar Kriterien. Diese werde ich aber in den nächsten Beiträgen dieser Kategorie erläutern.

Um den generellen Aufbau einer Blüte zu verinnerlichen, empfehle ich euch, ab und zu durch den Garten zu schlendern und sich die verschiedenen Blüten etwas genauer anzusehen. Viel Spaß dabei!